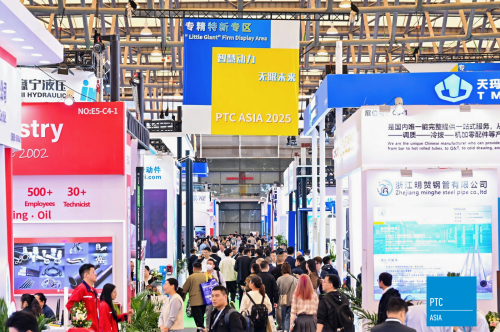

10月28日,2025汉诺威上海工业联展在上海新国际博览中心已经顺利拉开帷幕,近24万平方米的展览面积、近3400家全球企业、九大主题展区,不仅是工业技术展示的平台,更成为产学研深度融合、创新人才与产业对接的“纽带”。亚洲国际动力传动与控制技术展览会(PTC ASIA)、亚洲国际物流技术与运输系统展览会(CeMAT ASIA)、上海国际压缩机及设备展览会(ComVac ASIA)三大核心展会,通过高校成果展示、专家论坛、大学生赛事等形式,推动“实验室”与“生产线”无缝衔接,为工业创新注入“人才动能”。

PTC ASIA在11万平方米的展区内,将“产学研融合”作为核心亮点,打造从“技术研发”到“产业应用”的完整链条。连续16年设立的“高新技术展区”(C1馆E1和E2),总面积近500平方米,其中“高校展区”汇聚了浙江大学、北京航空航天大学、北京理工大学、华中科技大学、上海交通大学等19所国内顶尖高校,集中展示72项科研成果——浙大的“数字孪生传动系统”可实现设备全生命周期监测与预警,北航的“仿生机器人关节技术”突破传统传动结构限制,北理的“深海密封件材料”适用于极端环境,华中科技大的“火星探测车动力部件”展现高端制造实力,上海交大的“超洁净传动系统”适配半导体行业需求。

这些成果不仅通过实物与模型展示,更有高校团队现场讲解技术原理与应用场景,为企业提供“技术选型”参考。“高新技术报告会”专门设置“产学研用成果专场(一)(二)”,30场报告中,高校专家与企业技术负责人共同分享“校企合作研发案例”,如“浙大-恒立液压联合研发的高效节能液压阀”“北航-中航伺服的机器人传动部件合作项目”,为产学研合作提供可复制的模式。此外,中国机械通用零部件工业协会在E8馆举办的“零部件行业新技术、新产品论坛”,邀请高校学者与企业专家共同探讨“数字化转型中的技术瓶颈”,推动高校科研方向与产业需求精准对接;德国、意大利海外展团的“百年隐形冠军”企业,也带来“校企合作培养技能人才”的经验分享,为国内产学研融合提供国际视角。

CeMAT ASIA以“人才培育赋能物流创新”为主题,在8.5万平方米展区内,通过大学生赛事、专家论坛等形式,搭建青年人才与产业对话的平台。本届展会同期举办两项国家级大学生创新赛事——中国大学生机械工程创新创意大赛智能制造赛总决赛与物流技术创意赛,吸引全国近百所高校的参赛团队,展示“智能仓储机器人”“低碳物流包装设计”“无人配送系统”等创新作品。赛事现场设置“成果对接区”,凯傲集团、德马泰克、菜鸟等企业代表到场观摩,对优秀作品表达合作意向,部分团队已与企业达成“技术孵化”协议。在近40场同期论坛中,“物流人才培养与产业需求匹配”成为热门议题。

CeMAT ASIA创新沙龙的“具身智能解码”专场,邀请高校机器人专业教授与物流企业技术总监,共同探讨“具身智能人才的能力需求”,明确高校人才培养方向;“智慧工厂建设”论坛中,专家提出“校企联合实训基地”建设方案,推动学生在实践中掌握物流技术核心能力。此外,机器视觉与工控产品展区的Siemens、Schneider等企业,专门设立“人才招聘角”,面向高校毕业生提供“研发工程师”“技术支持”等岗位,实现“展会+招聘”的双向赋能。

ComVac ASIA虽聚焦压缩机与真空技术,但也将“产学研融合”纳入展会体系,近3万平方米展区内,近350家展商与高校、科研机构形成互动。展会策划的30余场主题论坛中,“压缩机技术的产学研创新路径”“真空技术的高校科研与产业应用差距”等议题,邀请上海交通大学、西安交通大学的制冷与低温工程专业教授,与阿特拉斯・科普柯、汉钟精机等企业的技术负责人共同探讨,明确“高校基础研究”与“企业应用研发”的分工与协作;“GAME ZONE”互动体验区设置“大学生技术体验岗”,邀请上海理工大学能源与动力工程专业的学生,协助展商进行设备演示与技术讲解,让学生提前接触行业实际应用;部分展商如鲍斯、德耐尔,还与高校达成“实习基地”合作意向,为学生提供实践平台,培养符合行业需求的技能人才。

本届联展的“汉诺威上海工业联展X主论坛区”专门设立“创新人才培养”议题,智慧工厂研究院联合高校专家,发布“工业人才能力模型”,为高校专业设置与企业人才招聘提供参考;“未来智造X畅享区”的“尊‘享’买家核心板块”,组织企业买家与高校科研团队面对面交流,推动“技术需求”与“科研成果”精准匹配。展期持续至10月31日,三大展会构建的产学研融合生态,正打破“研发”与“应用”的壁垒,让创新人才成为工业高质量发展的“核心引擎”。